青春感MAX(?)の物語、獅子文六『海軍』

2022年7月、こんなドラマがはじまるそうです。公式ツイッターの謳い文句には 「青春感MAX 」とありました…

さて「青春感MAX」といえば、ユーモア小説家の獅子文六が、本名の岩田豊雄で書いた『海軍』は、ある意味「青春感MAX」の(国策に沿った)小説といえるでしょう。

日米開戦の翌年、朝日新聞に連載された小説『海軍』(昭和17)は、ピュアすぎる若者2人が海軍士官を目指すストーリー。熱い友情で結ばれた2人ですが、1人は「軍神」に、もう1人は「海軍画家」になるのです。

天使じみた「主人公」と、情緒不安定な「副主人公」

小説 『海軍』は、「主人公」と「副主人公」がいて、「SIDE:A」「SIDE:B」みたいになっているんですよ。(※「副主人公」は、“戦争中、海軍の詳しい話は書けない”という事情から、説明役として誕生したキャラ*1)

「主人公」の真人は、着々と軍人の道を歩む温和な青年。

一方「副主人公」の隆夫は健康に難アリで、海軍士官になれなかった青年です。

「主人公」はストイックな天使のよう。しかし「副主人公」はグッと読者に近い立ち位置で、感情移入もしやすいキャラ。なにしろ高円寺あたりでクヨクヨ劣等感にさいなまれている青年なのですから。

「副主人公」のサクセスストーリー

今回は小説『海軍』を、あえて「副主人公」である隆夫くん中心に見てみましょう。

近眼で体力のない隆夫は、憧れだった海軍から拒否され、絶望のあまり故郷の鹿児島を飛び出します。上京後は、海軍と正反対の仕事=画家を志してみるものの、これも上手くいかずノイローゼに。

海軍士官に、なれなかったばかりじゃない、画家にも、なれなかったのだ…

とイライラ・クヨクヨ。

ところが隆夫は、ストレス発散に出かけた海で、うっかり軍艦を見てしまいます。

そして「あれを描かないでどうするんだ…あんなにも、美しいものを!」と烈しく感動、自分をふった海軍への恨みを忘れ「おれは、海を描けばいい、軍艦を描けばいい!」と「海軍画家」を目指すのでした。

副主人公、海洋画を研究する

こうして「海軍画家」を目指すことにした隆夫ですが、彼の絵の師匠はあいにく山岳画家でした。だから海の絵に関しては、独自に研究する必要があった。隆夫が参考にした画家の1人が、東城鉦太郎(とうじょう しょうたろう)です。名前の雰囲気から、架空の人物かな?と思ってしまったけれど、実在の画家なんですね。

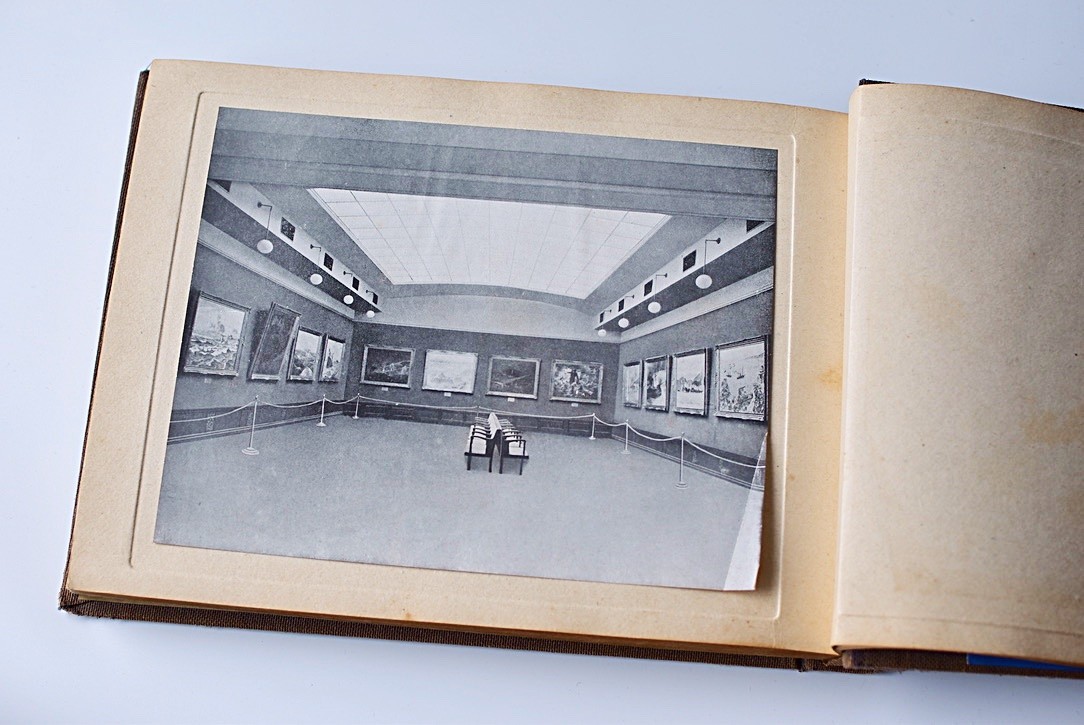

ちなみに東城鉦太郎の絵は原宿の「海軍館」*2(場所はビームス原宿の向かい・東郷神社の隣)に展示されていました。詳細はコチラ→原宿にあった「海軍館」と、『なんとなくクリスタル』 - 佐藤いぬこのブログ

▽東城鉦太郎の絵はこういう感じです。(東城鉦太郎「日本海海戦」)

▽原宿の海軍館内部には、グルリと絵が展示されていた。

「恐ろしい宣伝力をもったポスターを描いてやる」

ところが副主人公=隆夫ががんばって描いた軍艦の絵を、画家の仲間は馬鹿にするのです。それって作品というより、あなたのポスターですよね?といった調子で。

激怒した隆夫は

「よし、ポスターなら、ポスターでいい」「恐ろしい宣伝力をもったポスターを描いてやる」

と奮起します。

やがて彼の絵は、なんと「海軍大臣賞」を受賞!ついに海軍省報道部に画家として採用されるのでした。そうです。隆夫は、当初の目標だった海軍士官とは別のルートではあるけれど、憧れの海軍で働くことができたのです。

ああ隆夫くん、とうとう願いがかなってよかったね、となるはずですが、結果、彼は親友である主人公(軍神)の最期を描くはめに。←ここが物語のクライマックス。

真人は、もう軍神なのだ。永遠に23歳の海軍少佐であり、また、童貞の英雄なのだ。あらゆるものが、美しいのだ。真人を形づくるすべてが、美しくなければならない。

「軍艦旗を讃美なすった」獅子文六の戦後

そして日本は負けました。

獅子文六が「戦争終了後に於て、小説の後半を書き足す」*3つもりだった『海軍』は書き足されることはなかったし、副主人公のスピンオフも生まれなかった。

そのかわりに獅子文六は、敗戦から5年後に自虐ネタ満載の短編『日の丸問答』(昭25)*4を書いています。

『日の丸問答』は、“テヘッ”があふれるユーモア小説。戦争中に「ちょいとアテた」文士が出てくるのです。文士のモデルは獅子文六自身。(本名の岩田豊雄→「石田石造」、小説『海軍』→『軍艦旗』に変えているけれど)

彼は戦時中に「軍艦旗」という小説を書いて、ちょいとアテたのである。尤も、そのお陰で、戦後、パージになりかけて青い顔をしたという噂がある。

「ちょいとアテた」文士が、雑誌記者に詰め寄られるシーンもあります。

「しかし、先生なぞは、無論、国旗はご所持なのでしょう。軍艦旗をあれほど讃美なすったのですから」

「 先生も、今度こそ追放は免れませんな」(※追放=公職追放)

詰められた文士(獅子文六)は

いや、ぼくは、なにも、軍艦旗をそれほど崇拝したわけではないですよ。

などと、オドオドしてみせる。まるで「夜這いをし損なった男が、朝になってシラを切るような調子で」「それで世間を繕ったつもりでいるところが、可愛いといえば可愛い。」

…『日の丸問答』は、いろいろな意味で特濃の小説です。ぜひ『海軍』とセットで読んでみてください。

出刃包丁と、獅子文六

さて。獅子文六『海軍』の熱狂的な愛読者に、『仁義なき戦い』の脚本家・笠原和夫がいました。少年時代の笠原和夫が、小説『海軍』の主人公に切なく恋している様子は、自伝「妖しの民」と生まれきてに描かれています。

しかし、激しく愛した作品だけに敗戦後のショックも大きかったらしい。以下は破滅の美学 (ちくま文庫)から。

そういえば、私も2度ほど出刃包丁を持とうか、と思ったことがある。ひとつは、戦争が終わって、海軍の復員兵として食うや食わずの生活をしていた頃で、戦時中、私たちの世代なら大方が感奮させられた小説『海軍』の著者岩田豊雄氏が、獅子文六のペンネームで『てんやわんや』『自由学校』を発表し、戦後社会のオピニオンリーダーとして脚光浴びているのが許せなかった。

海軍の実態は、岩田氏が書いたものとは全く違う。それはリアリストの岩田氏も認識していたはずである。それを隠して美化し、筆力を持って若者達を海軍に志向させ、それで死んだものも確実にいたはずだ。何が『てんやわんや』だふざけやがってと、20歳前後の荒んだ血で、岩田邸に乗りこもうと考えたのだが、これは空想に終わってしまった。今でも私は獅子文六に好感も敬意も持っていない。 ただ、小説『海軍』はいまだに座右に愛蔵している。

戦後も大活躍の獅子文六。

それを許せないかつてのファン。

小説『日の丸問答』で、自身を“憎めないウッカリ者”としてユーモラスに描いたのは、このような「出刃包丁」対策だったのかもしれません。

まとめ

以上、獅子文六が本名の岩田豊雄で書いた『海軍』を紹介しました。戦後も獅子文六は人気作家であり続けたし、原作は競って映画化・ドラマ化されています。

しかし、『海軍』に出てくるようなピュアな青年たちはどうなったのでしょう。

敗戦で心がポッキリ折れたまま?

笠原和夫みたいに「出刃包丁」を空想?

それとも、次いってみよう!と戦後モードに切り替えた?

気になるところです。

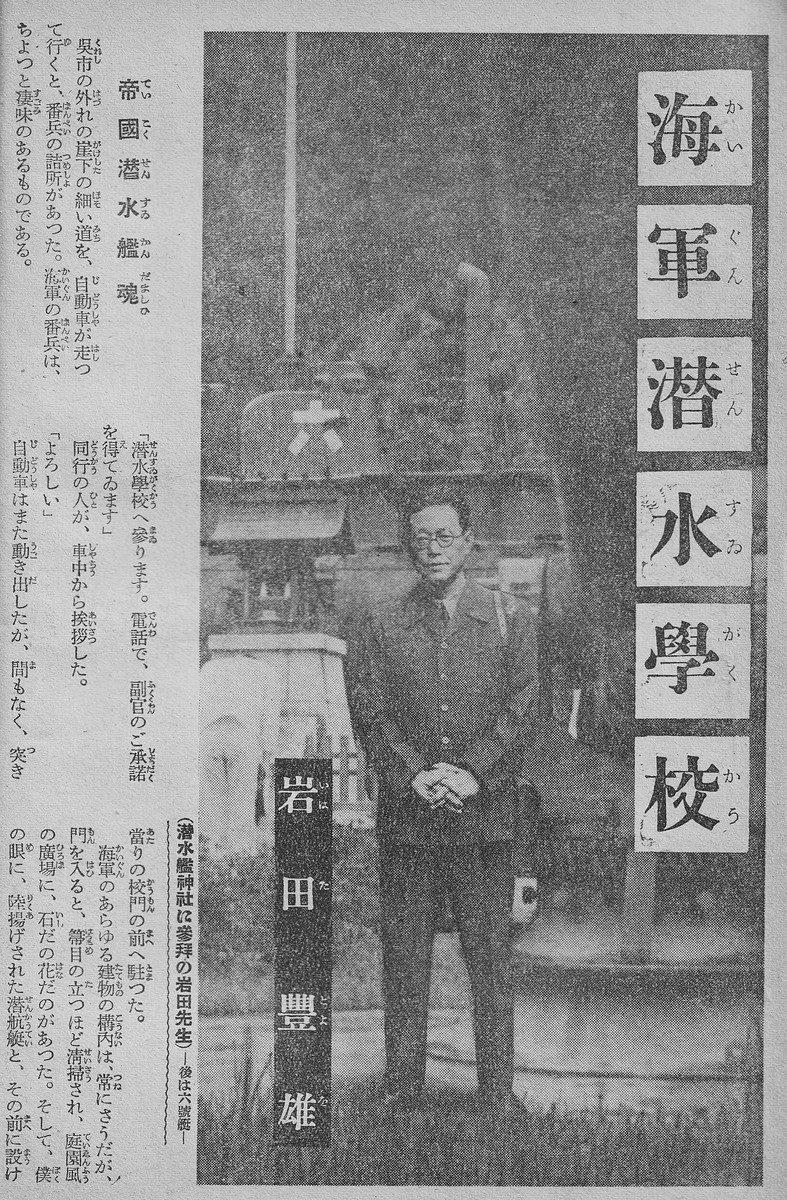

【参考】昭和17年、獅子文六が岩田豊雄として「海軍潜水学校」を訪れている記事。この記事からちょうど20年後、『コーヒーと恋愛』(可否道)の新聞連載がスタートします。

*1:「副主人公」である隆夫は、“戦争中ゆえ、機密に触れるのは不可能”という事情から生まれたキャラでした。「小説『海軍』を書いた動機」/『海軍随筆(昭和18)』より引用します。「僕が小説「海軍」の主人公が、 遠洋航海以降、如何なる艦上生活をし、如何にしてあの立派な戦死を遂げたかという経路に、全然触れなかったのは、1つには素人の想像の及ばざることでもあったからだが、主としては、現在がまだ戦争遂行中であり、機密に触れることを許されなかったからである。 そこで僕は、そういうことの説明係として、副主人公を置くことにした。副主人公を通じて、読者に、許される限りのことを伝えたいと思った。そういう理由で、非常に隔靴掻痒の感があるかもしれないが、現在としてはやむを得ぬことである。天がもし僕に寿命を藉せば、戦争終了後に於て、小説の後半を書き足すこともできる。 」この時点では、戦争が終わったら思う存分「小説の後半を書き足す」予定だったのかもしれません。

*2:原宿の「海軍館」は、主人公が通う江田島の海軍兵学校にあった「教育参考館」の説明部分にもチラッと出てきます。「真人の入校した頃に、東京の海軍館ほどの、美しい新古典派の石造建物が、新築されたのである。」

*3:「小説『海軍』を書いた動機」/『海軍随筆(昭和18)』より