ネットで敗戦間もない時期の写真を見ていると、けっこう【人力の乗り物】がうつっています。今日はそんな時代の「人力車」や「輪タク」を紹介しましょう。

▽[Japan, 1956]鎌倉

▽鮮明なカラー写真が多数存在する理由はこちらをごらんください。

泣きながら人力車に乗った桑沢洋子

まず「人力車」や「輪タク」の写真を紹介する前に、桑沢洋子(桑沢デザイン研究所・東京造形大学の創設者)が泣きながら「輪タク」に乗ったエピソードを引用させてください。敗戦後の日本で「人力車」や「輪タク」がどのような存在だったのかうかがえると思います。

「輪タク」というのは戦後、自転車のリヤカーを人力車に仕立てたもので、敗戦の街の人たちの足としてたくさん出回っていた。

おそらく戦争で帰ってきた男や戦災で家を焼かれた人たちが選んだ職業だったのだろう。私はこの「輪タク」を見るだけでも悲しい思いだったので、それに乗るなんてよほどのことだったのである。

輪タクの男は、見たところきゃしゃな体つきの若者であった。まだ復興も遅遅としていた下町のわびしい街を、男は私を乗せて走った。 走るといってもその速度は歩くのと同じぐらいに遅かった。下町なので急な坂は無いのに、ちょっと傾斜した道にくると、彼ははあはあと苦しそうにあえぐのである。(略)

日本は戦争のおかげで何もかもあともどりしてしまって、あらためて出直さなければならないのだ…。隅田川の夕陽はだんだんと沈みかける。ついに私はたまりかねて男にそう言った。“私は歩きますよ”と。しかし男は恐縮して私を降ろさなかった。おそらく私の顔は、涙でいっぱいの怒りと悲しみでおおわれていたのだろう。『MUJI BOOKS 人と物10 桑澤洋子』より

「戦争で帰ってきた男や戦災で家を焼かれた人たちが選んだ」とされる人力車。

戦前の桑沢洋子は雑誌記者として、リッチなお宅の「機能的で素晴らしい台所」を見てきました。それだけに、苦しそうに走る「輪タク」と「戦争のおかげで何もかもあともどり」した日本の組み合わせはキツかったのかもしれません。*1。

人力車・輪タクの写真

では、ここから人力車や輪タクの写真をランダムに紹介していきます。※すべて元からカラー写真です。

▽[1952-54]皇居付近でしょうか。

▽仙台[6Aug50 - Sendai]

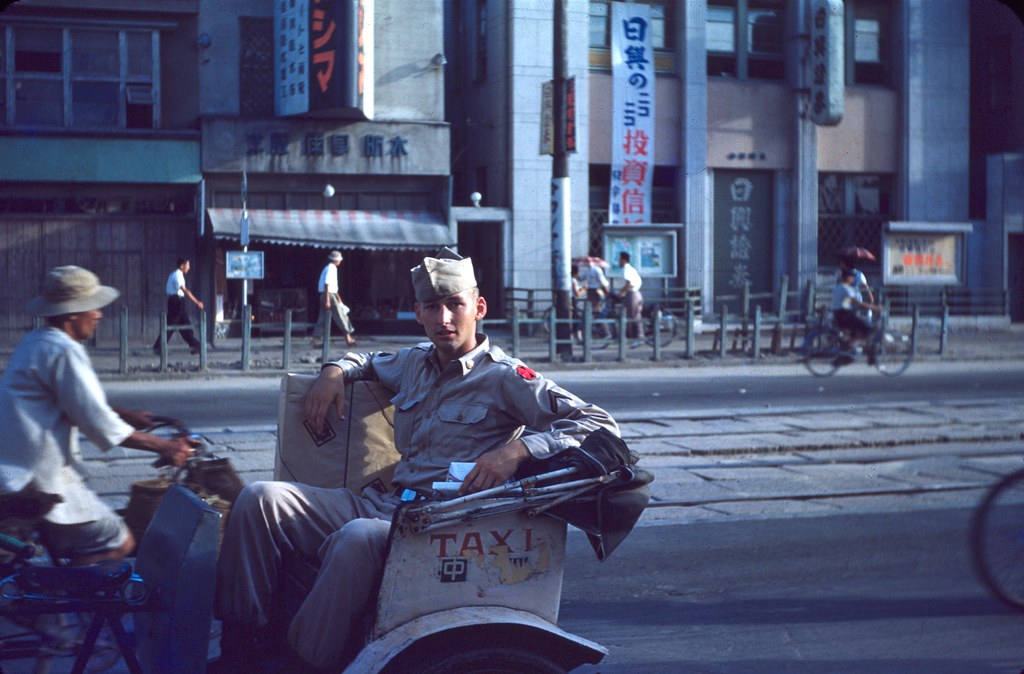

▽[1953-54]側面にTAXIの文字が見えます。

▽帝国ホテルの脇にズラリと並んだ人力車です。

▽ちなみに、帝国ホテルの向かいの宝塚劇場(アーニーパイルシアター)は制服だらけ。[Tokyo, Ernie Pyle Theater, March 1947]

▽キャンプ・ドレイク(朝霞)の人力車 Laura Ann in Ricksha at Camp Drake, Summer, '56

▽こちらは佐世保の輪タク。右奥の看板に「Ricksha station(リキシャステーション)」の文字が。左には、夜の香りがするサンドイッチマンが横文字の看板を持っています。[Japan, 1955-59]

▽千歳基地の「リキシャステーション」[Ricksha station 1953 Chitose Hokkaido Japan]

▽八王子駅。中央に人力車乗り場[“Hachioji Train Station, 1952”]。オシャレな駅舎だけど、写真にうつっていない部分の空襲はひどかったのです。詳しくはコチラ→総務省|一般戦災死没者の追悼|八王子市における戦災の状況(東京都)

八王子駅の人力車乗り場を拡大しました。右手にカメラを構える男。

八王子駅の人力車乗り場を拡大しました。右手にカメラを構える男。

▽[Japan 1950]

▽モージャー氏撮影写真資料 - 国立国会図書館デジタルコレクション(1946年頃)

▽人力車の列 (『TOKYO JOE』より)。進駐軍向けの漫画です。

Tokyo Joe : Ed Doughty : Free Download, Borrow, and Streaming : Internet Archive

▽[1953-54]

以上、人力車・輪タクの紹介でした。

一見、のどかに見えてしまう人力車や輪タク。

しかし敗戦間もない頃の人力車は、桑沢洋子が泣いたエピソードからもわかる通り、“車社会になる前の、ノンキでエコな乗り物”ではなかったようです。(※今回紹介した人力車は、ひいている人の年齢が高めですが、人力車にかぎらず「日本の若い男性」を近くから撮ったスナップ写真はとても少ない。撮るとケンカになるからかもしれません)

↓もっとも、気軽に「輪タク」を利用する人もいたようで…。おじさんの服に上下ともツギハギがある点に注目してください。