戦争に突入する時代をテーマにしたジン『認識不足時代 ご時勢の急変と獅子文六』を作りました。BOOTHで販売中です。「あんしんBOOTH パック」(ポストに投函・匿名配送)でお送りします。

ビリケン商会(青山)・オヨヨ書林新竪町店(金沢)・DA NOISE BOOKSTOREでもおもとめいただけます。

流行語だった「認識不足」と、獅子文六

昭和の人気作家・獅子文六といえば『コーヒーと恋愛』(昭和37)。テレビ業界が描かれているので「戦後の作家かな?」と思われるかもしれません。しかし『コーヒーと恋愛』は69歳の時の作品なんです。

デビューはもっと前、つまり戦前。

ところが獅子文六がユーモア小説家としてブレイクしたとたん、日本は本格的な戦争モードに突入します。( 朝ドラ「エール」の古関裕而も同様のタイミングでしたよね。ブレイク→戦争→軍歌の覇王)

ジン「認識不足時代 ご時勢の急変と、獅子文六 」(2020年発行)は、かつて流行語だった「認識不足」を軸として、昭和11年〜25年の16作品を並べています。戦争の時代を扱っていますが、お茶の時間にサッと読めるように作りました。フェーズが変化するたびにキラキラしたモダン生活が消えるのを感じてください。

▽ちくま文庫の「断髪女中 獅子文六短編集 モダンガール編」をセレクトされた山崎まどか様のTwitterより。

他にはない視点と探究心、ユーモアがあって私はいぬこさんのブログとZINEの大ファンなのですが、こちらは本当に獅子文六小説ファンは必携、朝ドラ「エール」を見ている人も必読です。お、面白かった〜。しかしキラキラした都市が軍国主義に傾いていく様子、洒落にならない。https://t.co/BfuP12pQfF

— 山崎まどか (@romanticaugogo) 2020年11月16日

▽ビッグイシュー411号「究極の自由メディア『ZINE』」特集に掲載されました。

今日7/15発売の「ビッグイシュー」の特集は「究極の自由メディア『ZINE』」

— 佐藤いぬこ (@inukosato) 2021年7月15日

私が昨年作ったZINE『認識不足時代 ご時勢の急変と獅子文六』をご紹介いただきました。巻頭は、野中モモさんインタビュー☺️

ビッグイシュー販売場所はこちら🍀https://t.co/ttTYbv8dirhttps://t.co/ZJDXBojijr

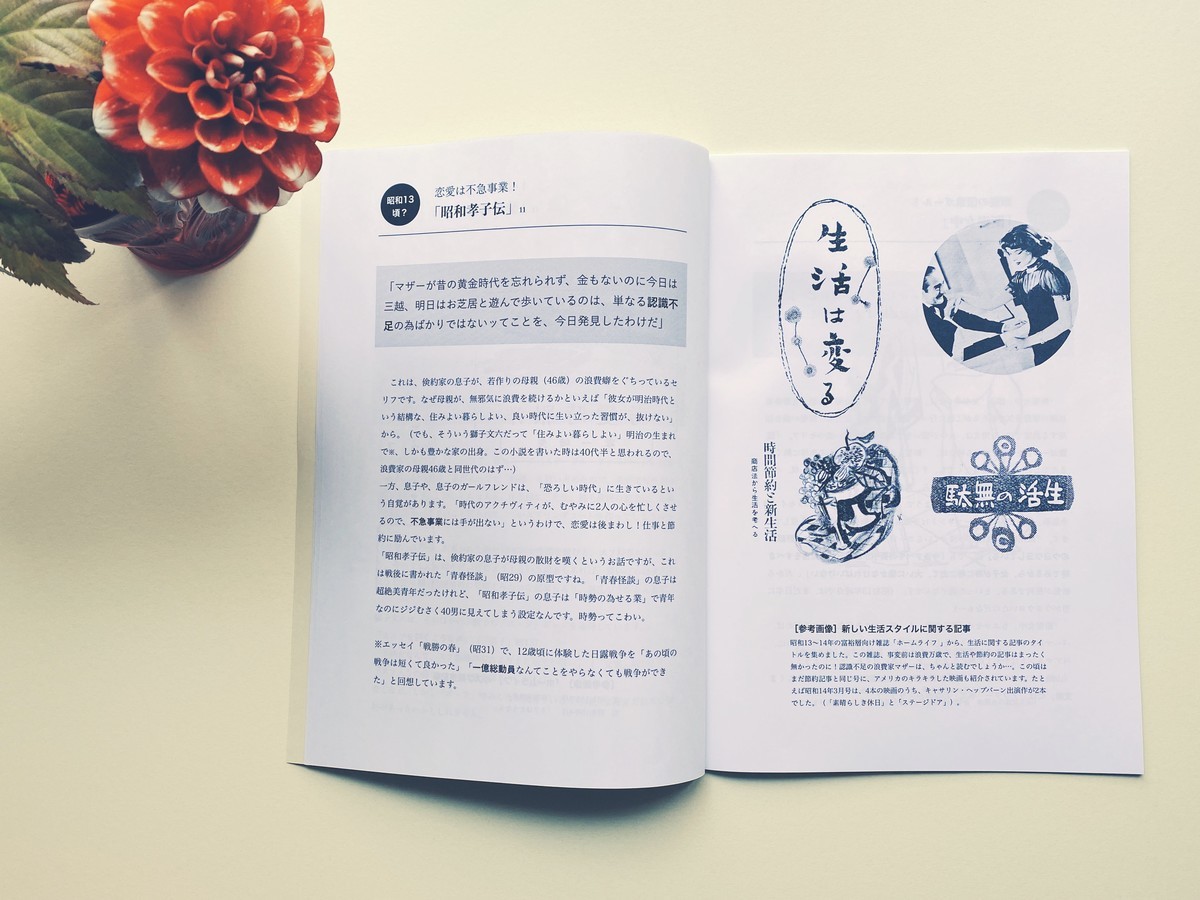

「認識不足時代 ご時勢の急変と獅子文六」で引用した 参考画像

ジン「認識不足時代」では、参考画像も紹介しています。

▽これは国際連盟脱退で揺れている頃の漫画。かわいい絵ですが、時代の空気が伝わってきます。(昭和8年2月講談社「キング」小野寺秋風)

▽昭和14年「欧州大戦勃発」の漫画タイトル(昭和14年11月新潮社「日の出」)

▽49歳ごろの獅子文六。本名の岩田豊雄で『海軍』を書いている時期です。『海軍』は日米開戦の翌年(昭和17)朝日新聞に連載され、敗戦後「私のことを戦犯だといって、人が後指をさす*1」原因になりました。そんな『海軍』から20年後の昭和37年、『コーヒーと恋愛』の新聞連載がスタートします。

ジン「認識不足時代 ご時勢の急変と、獅子文六 」は、画像が多め・字も大きめ。「獅子文六に興味ないなあ」という方もぜひ!時代が急変している今、何かのヒントになりますように。

▽このジンを作ったきっかけは、2014年のラジオ(宇多丸さん)でした。