ベルリン子の熱狂と、山口青邨『滞独随筆』

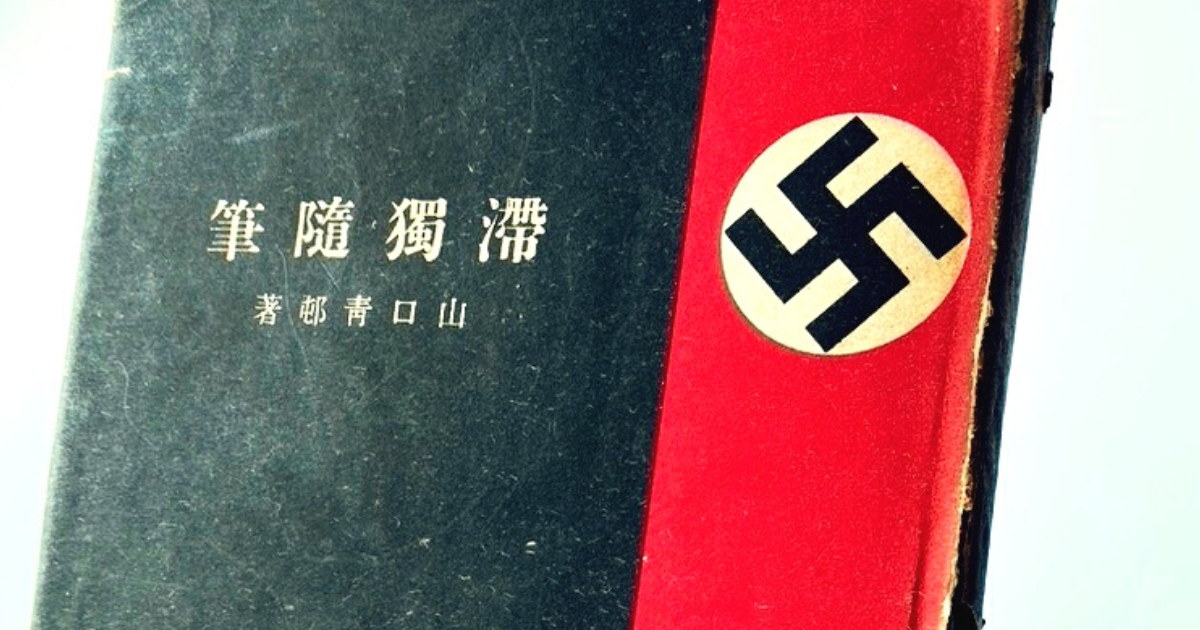

話題の書店、神保町のPASSAGE by ALL REVIEWSで*1、山口青邨の『滞独随筆』(昭和15年・三省堂)を見つけました。山口青邨は、“俳人で鉱山学者”。ギョッとする表紙ですが、今日はこの本をご紹介しましょう。

『滞独随筆』は昭和12-14年頃(1937-1939)のドイツの様子を記した本で、中身は日記というか、vlogやブログの感覚で読めてしまいます。

映画『ジョジョ・ラビット』の冒頭で、群衆がワー!キャー!とヒットラーに熱狂していたけれど、『滞独随筆』に描かれている光景は、まさにソレ。読むと『ジョジョ・ラビット』のオープニングがリアルに感じられるんです。

著者である俳人・山口青邨は、ドイツの「工業の心臓部」エリアで、工場や鉱山を見学する仕事をしており、ヒットラーを見ようとする大群衆にたびたび遭遇しています。群衆の渦に巻き込まれた時は、「ひょっとすると自分もここで死ぬかもしれない」と圧死を覚悟したとか。

ベルリン子たちは、ヒットラーが来るとなると、朝のうちから、お弁当と折りたたみ椅子を持参してスタンバイ。宣伝相ゲッベルスの「伯林の人々よ!街頭に出でよ、そして総統に感謝を捧げよ!」という告示、小旗を満載したトラック、家の窓から「ハイル・ヒットラー!ハイル・ヒットラー!」と叫ぶ人々、押すな押すなの小競り合い…。中には“棒の先に鏡をつけた装置”(きっと見た目は、自撮り棒)を使って、人垣の後ろから見物する人もいたそうですよ。

『滞独随筆』に描かれた宝塚少女歌劇団の歓迎会

そしてちょうどこの時期(1938/昭和13)、宝塚がドイツ・イタリー公演を行っていました。宝塚の歓迎会には寿司や煮〆が用意され、ベルリン中の日本人が大集合!しかし「可愛い娘達」はすぐに帰ってしまい、残された日本のオジサン達が淋しさにおそわれています。

自分の娘たちか、妹たちが歌ったり踊ったりしてゐるのだと思ふやうな気がしたのです。 はるばる祖国からから来たんだ、いたわってやり度いといふ気持ちがしました。 (略)さっと帰られたものですから、お父さん、兄さん達は寂しくなったのは当然です。(山口青邨『滞独随筆』)

ちなみに、歓迎会で「お父さん、兄さん」気分になっていた山口青邨は、当時アラフィフでした。

▽『滞独随筆』から「虚子先生への手紙」(1938年11月10日付)より

『水晶の夜、タカラヅカ』

上記のエピソードを見たときは、“せっかくの歓迎会なんだから、宝塚の乙女達もすぐに帰らないで、もうちょっと長い時間いてあげたらよかったのに“と思いました。

しかし『水晶の夜、タカラヅカ』という本を読んで、考えが変わりましたね。これは歓迎会に長居できないわ!と…。

宝塚のドイツ公演は(まあ、同盟国だし)なんとなくスムーズに行われそうじゃないですか?ところがどっこい、日独でさまざま行き違いがあり、直前まで“公演できるの?できないの?どっち?”みたいな綱渡りがすごいんですよ。

会場は決まらないし、練習もままならない。しかもヨーロッパは寒い。いやあ、かなりキツそう。以前、プロインタビュアー吉田豪が“芸能人の本を読む時は、同じ出来事を複数の本で読むと、立体的になってくる”と言ってましたけど、たしかに複数の本で読むって大切ですね!

きびきびしたヒットラー

最後に山口青邨『滞独随筆』に話を戻しましょう。山口青邨は、昭和12年2月に日本を発ち、昭和14年4月に帰国する2年数ヶ月の間、ベルリンを拠点として欧米に滞在していました。

「ちょうど戦争が始まる前のいろいろな複雑な情勢の時にぶつかって」おり、その見聞を昭和15年3月に出したのが『滞独随筆』というわけです。だから当然、現在とは歴史の見え方が違っている。たとえば「滞独」しているうちに「きびきび」したヒットラーを好きになってしまったり…。

ヒットラーは今、英雄になりつつある。私はむかふに行くまではヒットラーは好きではなかった。しかし2年の間に、ヒットラーを眼のあたりに見たり、演説を聴いたり、きびきびと仕事をしたり、最後には一兵卒として先頭に立って敵地に進軍したりするところを見てゐるうちに、たうとう好きになってしまった。

この「好きになってしまった」気持ちは、『滞独随筆』の装丁にもあらわれていて、カバーをとるとこんな感じなんですよ。『滞独随筆』は「日本の古本屋」にもあります。ぜひ『水晶の夜、タカラヅカ』とあわせて読んでみてください!

▽戦中・戦後の宝塚劇場(日比谷)についてはこちらを。