自称「頭が悪い」女性が、軍人のあるべき姿を語る小説

東京ポッド許可局の「あたしバカだからさあJAPAN」には笑ってしまいました。「私バカだから良く分かんないけど、アンタって◯◯だよね」。こうスバっと言ってくれる、美保純的な人をイメージしている言葉だそうです。

今回紹介する昭和の人気作家・獅子文六『一号倶楽部』の主人公は、「あたしア、生まれつき頭が悪い」が口グセの女性。もし【あたしバカだから選手権】があったら、優勝候補まちがいなしです。

『一号倶楽部』は日本が絶体絶命の時期、「主婦之友」に連載されました[昭和19年7月〜昭和20年10月]

▽左は敗戦の年=昭和20(1945)年6月の「主婦之友」。獅子文六『一号倶楽部』は、このヨレヨレに連載されていたのです。表紙には「本土決戦 勝利の防衛生活」の文字が。※右は昭和14年(1939)。同じ雑誌とは思えない!

『一号倶楽部』主人公の「お竹さん」は、ひょんなことから海軍飛行予科練習生(予科練)たちのお世話をすることになった霞ヶ浦の「おばさん」です。

善良なお竹さんは「あたしア、生まれつき頭が悪い」と言いつつも、聞きかじった軍人さんの言葉をオウム返しにする形で、熱弁をふるいます。

つまり“お上”の言葉を、わかりやすく翻訳してくれるキャラクター。

お竹さんの素朴な茨城弁は、都会のインテリ夫人(←海軍飛行予科練習生の母親。息子の命が心配でクヨクヨしている)にも、深く深く刺さるのでした。

「わが子が軍人になったら、わが子と思っちゃいけねえ」

『仁義なき戦い』で知られる脚本家・笠原和夫(昭和2年生まれ)はエッセイ*1で、獅子文六のことを「筆力をもって若者たちを海軍に志向させ」たと書いていますが、『一号倶楽部』は、そんな若者たちの母親が対象といえるでしょう。

「お竹さん」の熱弁を引用してみます。

予科練さんは、学校の生徒なんかと、まるでちがうんでさア。子供みたいな顔してるけど、もう立派な軍人さんなんですよ。軍人てものは、天子様がお許しのない限り、自分の好き勝手に、休んだり、辞めたりできねえもんだそうです。つまり、わが子が軍人になったら、わが子と思っちゃいけねえんだそうです。 いいですか、奥さん、そこが、世間とだいぶ違うところだ…

「わが子が軍人になったら、わが子と思っちゃいけねえんだそうです」*2のあとに、「いいですか、奥さん」としめる。ここで当時の読者(=母親たち)は、ハッ!としたのでしょうか。

私も、よくは知りませんが、予科練さんてものは、これからの海軍の飛行機を背負って立つ、たいした軍人さんなんだそうですよ。なんでも、これからの戦さ(いくさ)は、海軍でも、飛行機でやるんだそうで、その飛行機に乗るにゃア、パリパリの若い者でなきゃアいけねえそうです。日本中の男の子の中で、ふるいにかけて、粒選りにしたような、頭のいい、体のいい、勘のいい、パリパリの、ピカピカの若い者でなければ、いけねえんだそうで…

「私も、よくは知りませんが」と謙虚そうに話しはじめ、「パリパリの若い者」「ピカピカの」「パリパリの」……と、いかにも「頭が悪い」様子で繰り返すお竹さん。ちなみに彼女自身も、川の事故で幼い息子を亡くしているという設定です。

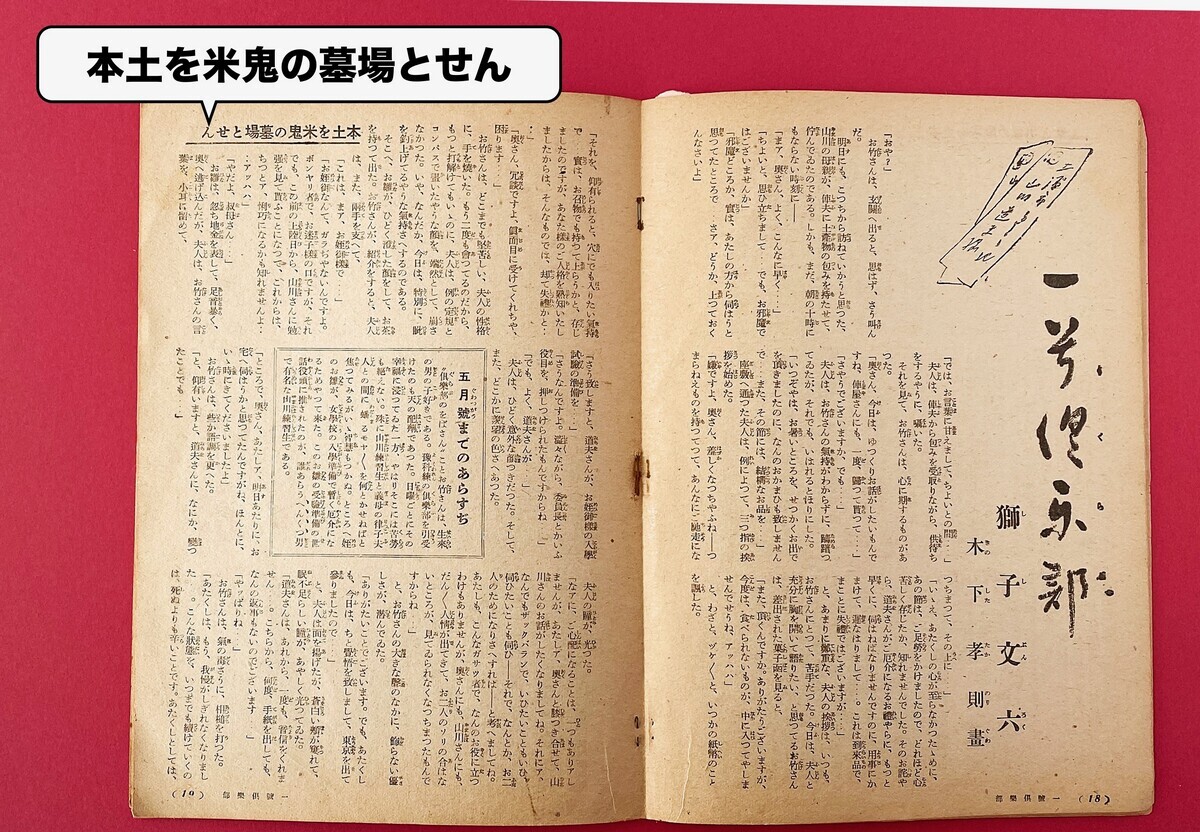

▽連載の様子はこんな感じ(「主婦之友」昭和20年6月)。各ページに「本土を米鬼の墓場とせん」など激しすぎるコピーが。この時点で小説を連載しているのは、獅子文六ただ1人です。

勝った記憶だけを持つ世代

獅子文六は、1893年(明治26年)生まれなので、敗戦時に52歳くらい。しかも近眼。まず戦場にいく心配がありません。

しかし子供の頃、日露戦争の勝利を経験している。獅子文六はエッセイ「戦勝の春」(昭和32年『遊べ遊べ』)で、少年時代の日露戦争を

「あの頃の戦争は短くて良かった」

「一億総動員なんてことをやらなくても戦争ができた」

と回想しています。

戦場には行ってないけれど、「戦勝」の記憶をしっかり持っている世代。

そんな世代の獅子文六だからこそ、敗戦のその時まで「パリパリの、ピカピカの」軍人像を描き続けることができたのかもしれません。

※戦争末期の『主婦之友』の過激さについてはこちらのブログが詳しいです→狂気の「ぶち殺せ標語」(虚構の皇国 早川タダノリ)

タオルに見る国力の差

さて突然ですが、ここでアメリカの雑誌『LIFE』に載っていた広告をご覧ください。『LIFE』は戦時中でもゴージャスな広告が珍しくないけれど、これが昭和20年8月13日号の広告だという点に注目!日本は絶体絶命の焼け野原、玉音放送まで秒読みです。

いいですか奥さん。

こんなタオルの国に「パリパリの、ピカピカの若い者」を飛行機でブツけていた時代があったわけですよ。

一方、ちょうど同じ時期、獅子文六が『一号倶楽部』を連載していた『主婦之友』には、《アメリカがタオルや石鹸を投下してきたら、どんなに欲しくても絶対に拾うな》という哀しいメッセージが載っていました。あああああ国力の差…

「敵は物資の乏しいところへつけ入ってタオルや石鹸、煙草、菓子類など無害でそのまま役立つ生活必需品を投下することもある 咽喉から手が出そうなものでも、敵のものなど一指もふれぬ心構えが肝要」

▽敗戦目前の『主婦之友』(昭和20年3月)。紙質が悪すぎて字が読めません。

なお戦後の獅子文六は、今回紹介した『一号倶楽部』に「誇り」を感じていたと記しています。

私もずいぶん長い間ものを書いているが、「主婦の友」ほど、馴染みの深い雑誌はない。(略)最も記憶に残っているのは、戦時中になり「主婦の友」は、次第にページ数が少なくなり、ついには表紙もザラ紙のパンフレット風の雑誌になったが、その時でも、ただ一本の連載小説として、私は『一号倶楽部』を書いた。私はそれに誇りを感じている。(朝日新聞社『獅子文六全集』別巻319頁「誇りを感じた執筆」)

……獅子文六が、戦後も「誇り」を感じ続けた『一号倶楽部』は、『獅子文六全集』(朝日新聞社)の16巻に収録されています。16巻は戦時中の作品 *3が1冊にまとまっているので、人気作家の「筆力」が当時どのように機能したかうかがえるはず。機会があったらぜひ読んでみてください。

*1:(笠原和夫『破滅の美学』 ちくま文庫)「戦時中、私たちの世代なら大方が感奮させられた小説『海軍』の著者岩田豊雄氏が、獅子文六のペンネームで『てんやわんや』『自由学校』を発表し、戦後社会のオピニオンリーダーとして脚光浴びているのが許せなかった。海軍の実態は、岩田氏が書いたものとは全く違う。それはリアリストの岩田氏も認識していたはずである。それを隠して美化し、筆力をもって若者達を海軍に志向させ、それで死んだものも確実にいたはずだ。」

*2:同様のセリフは獅子文六『南の風』(昭和16)にも出てきます。「男は殿様のお宝、殿様の御楯。女は、それを、殿様からお預かりしてる勘定なんですよ」https://twitter.com/inukosato/status/1626538195264622592